Tra il 1338 e il 1339, la magistratura senese dei Nove (cittadini scelti per amministrare la città) commissiona ad Ambrogio Lorenzetti (1290-1348) la decorazione parietale della Sala della Pace del Palazzo Pubblico, sede delle riunioni governative. Il risultato è un ciclo di affreschi monumentale, a lungo intitolato La pace e la guerra e oggi noto come L’allegoria del buon governo. Una rappresentazione della metafora del governo giusto e ingiusto e dei rispettivi effetti sulla città e la campagna: una straordinaria pittura politica che tanto ha da dire sia sul piano simbolico, che su quello storico. Vediamo più da vicino di cosa si tratta.

La Sala della Pace nel Palazzo Pubblico di Siena

Per accedere alla Sala della Pace bisogna lasciarsi alle spalle la cosiddetta Sala del Mappamondo, così chiamata per il perduto Mappamondo rotante realizzato nel 1345 dallo stesso Lorenzetti. Si entra quindi da una porta quattrocentesca lungo il lato est, mentre l’ingresso originale, oggi chiuso, si trovava sulla parete nord. Questa ospita, per tutta la sua larghezza, l’Allegoria del Buon Governo e dà inizio alla lettura del ciclo. A destra sono rappresentati gli Effetti del Buon Governo sulla città e il contado, mentre di fronte, in un’unica parete, sono raffigurati l’Allegoria e gli Effetti del Mal Governo.

Il messaggio è affidato non solo alle immagini, ma anche alle parole: iscrizioni e cartigli sono presenti all’interno delle scene e all’esterno, lungo tutto il margine inferiore, e aiutano a capirne il senso. Una pratica, questa, molto comune nella pittura politica senese: un esempio magistrale è la meravigliosa Maestà di Simone Martini, nella già citata Sala del Mappamondo. Ma cosa rappresenta e cosa significa il capolavoro di Lorenzetti?

L’Allegoria del Buon Governo

Per comprendere il discorso iconografico del Buon Governo, bisogna partire dalla parete dove è raffigurata l’Allegoria del Buon Governo. In alto, Sapientia sorregge una grande bilancia, sotto la quale spicca la figura incoronata di Giustizia. Ai suoi lati, sui piatti della bilancia, si affaccendano due angeli che dispensano la iustitia distributiva (a sinistra, mentre decapita un uomo e ne incorona un altro) e quella comutativa (a destra, mentre consegna alcuni strumento di misurazione a due mercanti).

Da loro scendono due corde che si intrecciano in un unico filo nelle mani di Concordia, seduta poco sotto. La corda passa quindi di mano in mano per ventiquattro uomini valenti e sale verso l’uomo barbuto in trono, il Comune di Siena o Bene Comune, vestito con i colori della città. Sotto di lui, il simbolo della città: la lupa che allatta i gemelli, secondo il leggendario legame con Roma. Accanto al Comune aleggiano tre Virtù teologali, Fides, Charitas e Spes, mentre ai suoi piedi vediamo cavalieri e nemici soggiogati (in primo piano sono visibili anche due signori che consegnano un castello).

Tutt’attorno, sedute, le quattro Virtù cardinali: Fortitudo, Prudentia, Temperantia e Iustitia, insieme a Magnanimitas e Pax, forse il personaggio più famoso del ciclo. Veste candida e posa semidistesa, volge lo sguardo, serena, verso la parete accanto, dove si dipanano gli Effetti del Buon Governo.

Nel bordo inferiore della cornice è leggibile la firma dell’autore e, nello spazio sottostante, l’iscrizione che celebra la giustizia e i suoi effetti sulla coesione dei cittadini:

“Questa santa virtù, là dove regge,

induce a unità li animi molti,

e questi, acciò ricolti,

un ben comun per lor signor si fanno,

lo qual, per governar suo stato, elegge

di non tener giammaì li occhi rivolti

da lor splendor de’ volti

de le virtù che ‘ntorno a llui si stanno.

Per questo con triunfo a lui si danno

censi, tributi e signorie di terre,

per questo senza guerre

seguita poi ogni civile effetto,

utile necessario e di diletto”.

Sei interessato ad articoli come questo?

Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti e approfondimenti di BeCulture!

Gli Effetti del Buon Governo

La narrazione prosegue con una scritta corrente che esorta “vo’ che reggete” (i Nove) a seguire la Giustizia, “virtù ke più d’altra risplende”, perché in grado di assicurare armonia ed equilibrio.

Le stesse che ammiriamo nella rappresentazione degli Effetti del Buon Governo, uno degli apici della pittura topografica medievale.

All’interno delle mura – arditamente scorciate – di una città ideale che ricorda Siena (inconfondibili il Duomo e il campanile, in lontananza a sinistra), fervono le attività: un uomo si reca dal calzolaio, mentre un altro si dirige verso la bottega alimentare; tra loro, un gruppo di studenti ascolta la lezione del maestro. Dall’altro lato, un piccolo corteo nuziale viene osservato da tre persone che si sporgono da un balcone, mentre nel palazzo accanto un gatto passeggia sulla ringhiera. La città è bella (osserviamo, ad esempio, l’altana decorata con motivi gialli e rossi) e in pieno fermento, anche edilizio: poco più in alto, alcuni operai costruiscono un palazzo e, al centro della scena, danza un gruppo di donne (o giullari), simbolo di armonia. Un senso di serenità e pace pervade tutto il dipinto, anche oltre le mura: nel contado, un’atmosfera distesa caratterizza le varie attività agricole, dalla coltivazione dell’olio e della vite, fino all’orizzonte collinare.

In alto volteggia Sapienza che, con il suo cartiglio, esorta ancora una volta a mantenere salda la Giustizia per il Bene Comune.

Il raffinato e minuzioso trattamento pittorico rivela l’eco di Giotto e di Simone Martini, ma anche la probabile conoscenza da parte di Lorenzetti dei calendari miniati nordici. A questi si aggiunge la sua notevole capacità di riprodurre il dato naturale in una descrizione minuta e suggestiva.

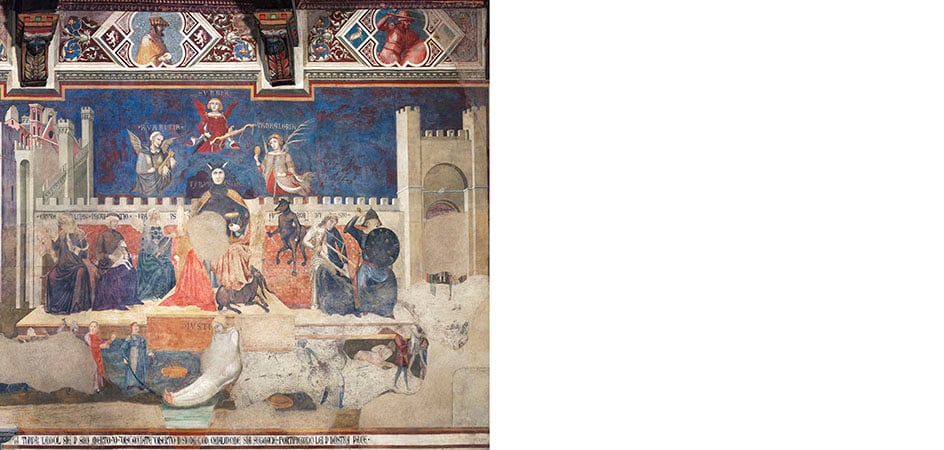

L’Allegoria e gli Effetti del Mal Governo

Opposta a questa, la parete ovest riassume insieme cause ed effetti del Cattivo Governo. Purtroppo l’affresco è rovinato e gran parte delle pitture è andata perduta. Possiamo però ancora distinguere la Giustizia incatenata (anzi “legata” come recita l’iscrizione, con richiamo alla corda del primo affresco) e sormontata dalla Tirannia, figura dalle sembianze diaboliche. La circondano i Vizi: Avaritia, Superbia e Vanagloria in alto, Crudelitas, Proditio, Fraus, Furor, Divisio e Guerra più in basso. Una compagine mostruosa, completata dall’orrido Timor che sovrasta il contado seminando terrore e agonia. All’interno della città la situazione non è migliore: morte, rapina e distruzione attendono coloro che non mantengono salda la Giustizia.

Le iscrizioni – tre anche in questo caso, perfettamente speculari alle altre – accompagnano la narrazione visiva con parole inequivocabili, come:

“Per volere el ben proprio, in questa terra

sommess’è la giustizia a tyrannia,

unde per questa via

non passa alcun senza dubbio di morte,

ché fuor si robba e dentro le porte”.

La committenza e la scelta del tema

Come già accennato, furono i Nove a commissionare l’opera a Lorenzetti, un lavoro di straordinaria complessità, ricco di simboli e allegorie. Non sappiamo con sicurezza chi ne ideò il tema e la composizione ma è plausibile che lo stesso Lorenzetti – descritto da Lorenzo Ghiberti come uomo dotto e ingegnoso, e da Vasari1 come filosofo e gentiluomo – avesse partecipato attivamente all’elaborazione del soggetto, ispirandosi probabilmente ai principi della dottrina aristotelica.

Quel che è certo è che risponde a un’esigenza di stretta attualità per la politica senese dell’epoca: promuovere verso i reggenti e il popolo tutto il buono stato derivante dalle virtù comunali opposte alle conseguenze, nefaste, della Tirannide.

Alla fine degli anni Trenta del Trecento, infatti, Siena – da sempre attraversata da lotte intestine tra le varie famiglie nobili – risente anche della minaccia di un possibile mutamento sociale. Tutt’attorno, le Signorie governate da casate potenti stanno sostituendo i liberi Comuni e la città è già stata oggetto di mire di conquista, fino a quel momento scampate. In questo clima di incertezza e timore, l’affresco di Lorenzetti ammonisce la cittadinanza sugli esiti che un ordine diverso potrebbe avere, squadernando in modo eloquente pro e contro dell’una e dell’altra forma di governo.

L’efficacia della pittura di Lorenzetti risiede proprio nel doppio registro utilizzato: quello evocativo, fatto di figure allegoriche e simboli; e quello realistico, con richiami espliciti all’architettura e all’araldica senese.

Metaforica eppure credibile, l’Allegoria del Buon Governo ha una forza comunicativa unica, capace di suggerire concetti universali e ancora attualissimi.

Attualmente la Sala della Pace è chiusa per restauro, ma – appena sarà possibile – ti consigliamo caldamente di non perdere l’occasione di visitare il Museo Civico e vedere dal vivo il più celebre affresco politico del Medioevo in tutto il suo rinnovato splendore.

1 Artista, architetto e uomo di lettere alla corte dei Medici, Giorgio Vasari (1511-1574), fu anche autore de Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri (edito nel 1550 e nel 1568, con aggiunte), opera fondamentale per la storiografia artistica italiana.