Tutti gli articoli

L’Annunciazione in pittura: viaggio tra le più suggestive rappresentazioni tra Medioevo e Rinascimento

L’Annunciazione è uno dei temi più ricorrenti dell’arte cristiana: fin dal VI secolo pittori e scultori si sono misurati con la rappresentazione di questa scena sacra, con esiti molto diversi tra loro. Qui ne vogliamo ricordare alcune – prodotte tra il Medioevo e il Rinascimento – che, per le loro qualità o per le innovazioni introdotte, si distinguono da tutte le altre.

Vita e opere di Achille Castiglioni tra innovazione, funzionalità e ironia

Quando si parla di design italiano, è difficile non pensare subito ad Achille Castiglioni e a suo fratello Pier Giacomo. Architetti e designer pluripremiati, dagli anni Quaranta in poi hanno firmato insieme alcuni dei progetti più originali del panorama italiano e internazionale, e realizzato oggetti tuttora presenti nelle nostre case e nei musei di tutto il mondo. Per capire quanto dobbiamo ai fratelli Castiglioni e in particolare ad Achille ne ripercorriamo assieme la vita e le opere, concentrandoci soprattutto sui prodotti industriali.

Il nudo attraverso i secoli: dai greci a Tiziano in 5 capolavori

Il corpo umano è da sempre oggetto di attenzione degli artisti: le rappresentazioni della nudità sono presenti fin dall’antichità, ma il loro significato cambia con

La Chimera di Arezzo: il capolavoro etrusco tra mito, arte e mistero

Fu ritrovata il 15 novembre 1553 alle porte di Arezzo, mentre si scavava per edificare le nuove mura cittadine. Era arrugginita e sporca, la coda in frammenti, due zampe rotte, occhi e fauci mancanti. Eppure, non c’erano dubbi: era una scultura etrusca. Ed era magnifica.

Fin dal suo rinvenimento, la Chimera di Arezzo ha generato interesse e ammirazione, e persino un certo timore. Conservata oggi all’interno del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, non smette di stupire e incantare chi la guarda: scopriamo di più di questo straordinario reperto storico.

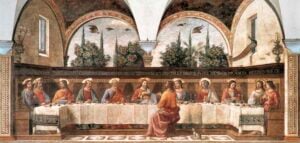

Beato Angelico e oltre: cosa vedere al museo di San Marco di Firenze

Situato nell’area monumentale del convento domenicano, il Museo di San Marco custodisce la più grande collezione di opere del Beato Angelico, che qui visse e operò per molti anni.

Ma questo è solo uno dei motivi per cui visitarlo.

Al suo interno sono conservati anche capolavori di Frà Bartolomeo, di Paolo Uccello e di Domenico Ghirlandaio, solo per citarne alcuni, mentre l’architettura degli ambienti, ad opera di Michelozzo, testimonia l’equilibrio formale e spaziale tipico del primo Rinascimento. Uno scrigno di tesori ti attende. Ecco cosa vedere al Museo di San Marco a Firenze.

La caricatura: un’arte in bilico tra satira e bellezza

Ironica, eccessiva, tagliente: la caricatura è l’arte controversa per definizione. L’autore colpisce dove fa più male, i personaggi ritratti ne rimangono spesso offesi, chi li osserva se la ride. La storia della caricatura è fatta di questioni personali ma anche sociali e politiche. In questo articolo, ripercorriamo la sua nascita e il suo sviluppo in Europa, soffermandoci su alcuni dei suoi protagonisti più rilevanti.

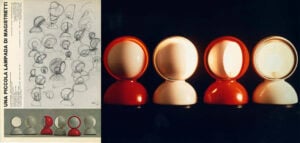

Vico Magistretti: vita e opere di un architetto e designer Compasso d’Oro

Architetto e designer di fama mondiale, Vico Magistretti (1920-2006) ha saputo reinterpretare la tradizione con materiali e tecnologie innovative, lasciando un segno indelebile nella storia del design italiano e non solo.

Dagli anni Cinquanta ad oggi, i suoi oggetti d’arredo non hanno mai smesso di abitare case e musei internazionali, definendo nuovi modi di vivere e di intendere il progetto.

L’Annunciazione di Beato Angelico al Museo di San Marco, tra Gotico e Rinascimento

Sono molti gli aspetti che fanno del Museo di San Marco a Firenze un luogo davvero unico nel suo genere. Nato come convento, venne in parte secolarizzato nella seconda metà dell’Ottocento, quando fu decretato monumento di importanza nazionale.

Al suo interno è conservata oggi la più grande collezione delle opere del Beato Angelico, artista-frate che qui visse e operò a lungo realizzando un imponente ciclo di affreschi. Tra questi, l’Annunciazione – tema ricorrente nella sua pittura – incanta gli spettatori con la sua imponente e raffinata sobrietà: un vero capolavoro del primo Rinascimento.

La cupola del Brunelleschi: simbolo di Firenze e dell’architettura rinascimentale nel mondo

Emblema di Firenze, la cupola della chiesa di Santa Maria del Fiore domina la città e, a seicento anni dalla sua costruzione, lascia ancora abbacinati per la sua insuperata imponenza. È infatti, ancora oggi, la più grande cupola in muratura mai realizzata, frutto della genialità di Filippo Brunelleschi, architetto visionario dal carattere fumantino.

All’epoca della sua edificazione, pochi avrebbero scommesso sulla riuscita del progetto che – come racconta Vasari1 – rischiò più volte di naufragare…

Cani, gatti e specie esotiche: gli animali nell’arte del Rinascimento

Un nuovo interesse per la natura e il retaggio della simbologia medievale: sono queste le chiavi di lettura dei dipinti del Rinascimento dove compaiono gli animali. L’arte figurativa di questo periodo si concentra infatti sulla rappresentazione realistica del mondo, senza però dimenticare quel ricco repertorio di metafore e allusioni tipiche dell’epoca precedente. Così, gatti, cani, volatili e specie esotiche fanno capolino nelle opere dei pittori del Quattro e del Cinquecento con significati per noi talvolta oscuri. Questo breve percorso nella zoologia rinascimentale ci aiuta a interpretarli e a comprendere ancora meglio le intenzioni degli artisti.

La pittura paesaggistica: viaggio tra i protagonisti del genere, da Giotto ai Macchiaioli

Simbolico, realistico, evocativo: nel corso dei secoli, il paesaggio ha assunto connotazioni e significati diversi a seconda del periodo storico, della corrente artistica e dell’autore.

Vogliamo ripercorrerne qui l’evoluzione attraverso alcune delle tappe più significative, dagli albori alle soglie dell’Impressionismo.

Le opere di Bronzino a Firenze: guida alla scoperta del genio manierista

Artista e letterato, Agnolo Bronzino (1503 – 1572) è stato autore tra i più poliedrici e prolifici della stragione manierista fiorentina e, per questo, grandemente lodato anche dai suoi contemporanei. Divenuto pittore ufficiale alla corte di Cosimo I de’ Medici, ne ritrasse la famiglia e realizzò affreschi e dipinti per le numerose dimore medicee. Questa posizione gli assicurò anche la benevolenza della nobiltà e dei ricchi mercanti della città, che a loro volta ne furono grandi committenti.

Visse a Firenze gran parte della sua vita ed è qui che si conservano alcune delle sue opere più iconiche. Ne abbiamo scelte cinque che spiccano per maestria pittorica e notorietà: scopriamole assieme!

La Battaglia di San Romano di Paolo Uccello, tra geometrie e audaci prospettive

Succede quasi tutti i giorni. Qualcuno, durante la sua visita agli Uffizi, rimane incantato davanti alla Battaglia di San Romano di Paolo Uccello: non solo perché è la prima opera di soggetto laico, in ordine di esposizione, della Galleria, ma anche per quel suo aspetto così insolito, diversissimo – nelle cromie, nella composizione e nello stile – dalle altre sue vicine. In effetti, si tratta di uno dei risultati più riusciti di quella personalità curiosa e singolare che fu Paolo Uccello. Mosso da “ghiribizzi” e “bizzarrie” (come dice il Vasari1), fu capace di unire perizia matematica e dimensione fantastica, raccontando per immagini un fatto storico realmente accaduto.

Tesori nascosti di Firenze: 5 musei meno noti che meritano una visita

Famosa in tutto il mondo per il suo ineguagliabile patrimonio artistico, Firenze vanta una ricca presenza di musei “minori”, secondo il gergo tecnico, ma non per questo meno degni di nota.

In questo articolo, ne abbiamo scelti cinque che spesso rimangono esclusi dai percorsi più battuti dai turisti, ma che nascondono tesori, curiosità e storie personali uniche: scopriamole insieme.

Un esempio di casa medievale fiorentina: vicissitudini e curiosità di Palazzo Davanzati

Se, attraversando le strette vie del centro storico di Firenze, hai pensato almeno una volta a come doveva essere vivere al tempo dei guelfi e dei ghibellini o durante il Rinascimento, allora non puoi mancare una visita a Palazzo Davanzati, nell’antica via di Porta Rossa. Questa autentica dimora trecentesca, rimasta pressoché intatta, conserva ancora oggi le tracce delle famiglie che l’hanno abitata nei secoli e ospita un eccezionale Museo d’arte e artigianato: scopriamola assieme.

L’avventura dei Macchiaioli e le loro opere indimenticabili

Quando, il 3 novembre del 1861, un giornalista della Gazzetta del Popolo usò per la prima volta il termine “Macchiaioli” non poteva certo immaginare che, quell’epiteto dispregiativo, sarebbe diventato il nome ufficiale del movimento maturato a Firenze solo una manciata di anni prima e divenuto poi famoso in tutta Italia.

L’esperienza dei Macchiaioli si è consumata in poco tempo, ma tanto è bastato a renderla una delle più interessanti e rivoluzionarie del panorama europeo.

Riviviamo insieme quella felice stagione con alcune delle opere e degli interpreti che l’hanno resa celebre.

Il Ratto delle Sabine del Giambologna, massima espressione del Manierismo in scultura

Sotto l’arcata destra di quel monumentale museo a cielo aperto che è la Loggia dei Lanzi, a Firenze, spicca un gruppo scultoreo dal dinamismo e dall’intensità espressiva senza pari. Realizzato in marmo nel 1582, il Ratto delle Sabine di Giambologna sorprende ancora oggi per le dimensioni colossali e l’audace composizione: tre corpi nudi si intrecciano in una scena carica di violenza e sensualità.

Un’opera eloquente, nata dall’ingegno e dall’ambizione di uno dei protagonisti del Manierismo: sveliamone insieme storia e ambizione.

Roma barocca: itinerario alla scoperta dell’architettura seicentesca tra Bernini e Borromini

Se Firenze è la capitale del Rinascimento, Roma è sicuramente la patria del Barocco italiano: è qui che, a partire dal 1630, si condensano alcune delle esperienze più riuscite di questa incredibile stagione. Una stagione segnata dalla ricerca di un linguaggio artistico nuovo che fosse capace di rispondere alle necessità divulgative della Chiesa cattolica, intenta a riaffermare la propria influenza sui fedeli dopo la Riforma luterana.

In questo fitto programma culturale, sono due gli autori che si distinguono per la loro abilità e fama: Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini. Divisi da un’aspra e insanabile rivalità, sono i principali protagonisti dell’innovazione architettonica seicentesca e danno volto a gran parte della Roma barocca di questo periodo.

In questa passeggiata in 5 tappe, esploriamo alcuni dei loro edifici più rappresentativi, testimoni del loro vivace antagonismo.

Donne artiste nel Cinquecento: prima di Artemisia Gentileschi

Isabella d’Este, Elisabetta I d’Inghilterra, Isabella I di Castiglia… Ripercorrendo la storia del XVI secolo, incontriamo molte donne potenti e volitive, note per il loro ruolo decisivo negli avvenimenti politici e strategici dell’Europa dell’epoca.

Questo non accade per le donne artiste del Rinascimento: figure che, salvo rare eccezioni, sono rimaste escluse dalla scena principale, vittime delle convenzioni del tempo o di infelici vicende personali.

Fortunatamente, grazie al loro carattere e al loro grande talento, alcune artiste hanno sfidato pregiudizi e difficoltà per emergere in una società prevalentemente maschilista.

La Maestà di Simone Martini, portavoce della pittura gotica in Italia

Nella nostra guida ai musei da visitare a Siena non manca certo il Museo Civico, che conserva – tra gli altri – la meravigliosa Maestà di Simone Martini. Un affresco imponente, che sorprende i visitatori non solo per la sua dimensione, ma anche per l’unicità del suo stile e il suo messaggio. Emblema della pittura gotica italiana, la Maestà si distingue per le novità che introduce: ripercorriamole assieme.

3 autori per raccontare stile e caratteristiche della pittura fiamminga del Quattrocento

Se c’è un periodo, nella storia dell’arte occidentale, caratterizzato da una profonda e diffusa rivitalizzazione delle arti, quello è certamente il Quattrocento. Durante questo secolo assistiamo a un intenso susseguirsi di innovazioni sia tecniche che formali, basate su un nuovo impianto ideologico, poi declinate in maniera originale nelle diverse aree europee. Una delle più prolifiche è quella fiamminga, che dal XV secolo in poi diventa sede di uno stile definito e riconoscibile: quello oggi noto come la pittura fiamminga. Vediamo quali sono i tratti salienti e i principali protagonisti.

Il bacio nell’arte: una storia d’amore in 10 opere

Quante cose dice un bacio? E quante forme di amore può esprimere? A pensarci bene, un gesto così semplice e umano nasconde una grande varietà di significati ed è quindi naturale ritrovarlo nell’arte, rappresentato in innumerevoli modi e stili.

Per raccontare la versatilità di questo soggetto, abbiamo scelto dieci baci che illustrano altrettanti tipi di amore: da quello passionale a quello allegorico.

La Venere di Botticelli tra bellezza e simbolismo rinascimentale

Impossibile non conoscerla: la Nascita di Venere (1485 ca., Firenze, Uffizi) è una delle opere più ammirate ed emblematiche del Rinascimento italiano. Eppure, ciò che oggi sappiamo del capolavoro di Sandro Botticelli è davvero poco paragonato alla fama che l’accompagna.

Un alone di mistero avvolge infatti la tela: data di realizzazione, committenza e contenuto sono ancora dubbi. Persino il titolo è impreciso.

Ma nulla di tutto questo ne sminuisce il fascino, anzi! Ripercorriamo insieme le informazioni che abbiamo per provare a ricostruirne la genesi e il significato.

L’arte del commesso fiorentino: origine, tecnica ed esempi della lavorazione delle pietre dure

L’alto artigianato toscano comprende, tra le sue lavorazioni uniche, anche quella delle pietre dure con la realizzazione di opere in commesso o mosaico fiorentino. Una tradizione che si afferma nel Cinquecento e della quale ci rimangono ancora oggi esempi incantevoli, di insuperata maestria e originalità.

Ma come nasce e come evolve quest’arte? E con quali tecniche? Vediamolo insieme.

Gioielli nell’arte: curiosità e significato dei monili dipinti

Uomini di chiesa, cavalieri, re e principi, ma anche bambini, nobildonne, sante e cortigiane: sono molti i soggetti ritratti mentre indossano o maneggiano gioielli e oggetti pregiati. Ma quali sono le funzioni dei monili dipinti? E quali gli intenti?

Tracciare la storia dei gioielli nell’arte significa ripercorrere contemporaneamente quella dell’oreficeria, del costume, della cultura e del commercio. Un viaggio affascinante che però difficilmente può essere racchiuso nello spazio di un articolo.

Leonardo a Firenze: le sue opere più importanti

Tra i tanti onori che Firenze può vantare c’è anche quello di essere il luogo dove Leonardo Da Vinci muove i primi passi nel mondo dell’arte, affinando il suo straordinario talento. Oggi le opere di Leonardo presenti in città ci permettono di apprezzarne l’evoluzione. Tutte conservate alle Gallerie degli Uffizi, sono infatti tra i capolavori che meglio testimoniano il percorso compiuto dal grande Maestro toscano, dalla precoce abilità al genio conclamato.

Gesti nell’arte del Rinascimento: significati e interpretazioni della comunicazione non verbale

Nel suo saggio “Il gesto nell’arte”, André Chastel ammonisce il lettore su un meccanismo inconscio che si verifica ogniqualvolta ci troviamo di fronte a un dipinto con figure umane. Se il soggetto o la scena rappresentati ci sono noti, allora anche i gesti raffigurati ci sembrano semplici da comprendere; ma è proprio quando non li conosciamo che quegli stessi gesti diventano uno degli strumenti privilegiati per risalire al tema dell’opera.

Scoprire cosa significano i gesti più comuni nell’arte del Rinascimento può fornire una chiave di lettura nuova, anche nel caso di opere già note e all’apparenza ovvie.

La natura morta: storia e caratteristiche

Poche cose hanno la capacità di suscitare sentimenti contrastanti come la natura morta, specialmente quella più antica: c’è chi ne è appassionato e chi invece la considera un genere minore. Per coglierne meglio l’importanza e il fascino, ripercorriamone insieme la storia e l’evoluzione, soffermandoci in particolare sul Seicento, periodo al quale appartengono alcune delle nature morte più famose.

La Maestà di Ognissanti: il naturalismo di Giotto agli Uffizi

Varcando la soglia della Sala delle Maestà agli Uffizi di Firenze non si può che rimanere colpiti dall’imponenza delle opere che ne occupano le pareti. L’allestimento essenziale consente infatti di godere appieno e senza distrazioni delle tre tavole ad opera rispettivamente di Duccio da Buoninsegna (Madonna Ruccellai, 1285), di Cimabue (Maestà di Santa Trinita, 1290-1300) e di Giotto (Maestà di Ognissanti, 1305-1310).

Ed è quest’ultima, collocata in posizione di rilievo nella parete centrale, ad accogliere per prima il visitatore e a distanziarsi in modo evidente – anche ad occhi meno esperti – dalle altre due.

Proprio della Maestà di Giotto ci occupiamo qui, per conoscerne l’origine, il significato e le vicende espositive.

Volti iconici: 5 ritratti memorabili ad opera di Raffaello

Storicamente i ritratti erano appannaggio della nobiltà fino a quando, nel Rinascimento, si afferma una nuova classe sociale, quella mercantile, in grado di commissionare ai grandi artisti del tempo opere e ritratti. È così che questo genere si diffonde notevolmente.

Di Raffaello, uno degli artisti più rinomati, ci rimangono oggi numerose testimonianze: 5 dei suoi ritratti più famosi ce ne danno prova.

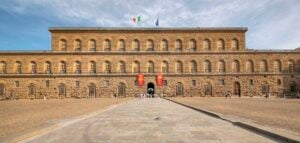

Cosa vedere a Palazzo Pitti: un intrigante viaggio tra arte e storia

Non è solo il più grande dei palazzi fiorentini, Palazzo Pitti è anche uno dei luoghi più stimolanti della città. Sede di ben 5 musei, distribuiti nei suoi tre piani, ospita tesori artistici e manufatti antichi di diversa provenienza e inestimabile valore. Attraverso le numerose collezioni, i visitatori potranno ripercorrere le tappe fondamentali della storia dell’arte e della cultura, dal Rinascimento alla contemporaneità: ecco cosa vedere a Palazzo Pitti e quali opere non lasciarsi sfuggire.

Orientarsi tra stili, termini e autori: breve guida all’arte moderna

Orientarsi tra movimenti, termini e artisti può risultare complicato, soprattutto quando ci si confronta con periodi molto lontani da noi. È quello che succede anche con l’arte moderna. A complicare un po’ le cose c’è anche il fatto che, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, l’arte moderna non coincide con l’epoca comunemente definita moderna e contemporanea (che inizia dalla fine dell’Ottocento), ma copre il lasso di tempo che va dalla seconda metà del Quattrocento circa in avanti.

Ed è di questo periodo che ci occupiamo nella nostra breve guida agli stili dell’arte moderna, concentrandoci in particolare sull’Italia.

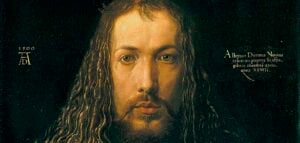

Negli occhi dell’artista: l’autoritratto nel Rinascimento

Oggigiorno attribuiamo grande valore all’autoritratto e ne diamo quasi per scontata l’esistenza, ma non è sempre stato così. Come per altri generi, anch’esso è il risultato di evoluzioni e varie interpretazioni che si sono susseguite nel tempo. Il germoglio di questa particolare categoria artistica risale al Rinascimento: è a quest’epoca di grande rinnovamento culturale che dobbiamo infatti la diffusione dell’autoritratto, in forme inedite prima di allora e ammirate ancora oggi.

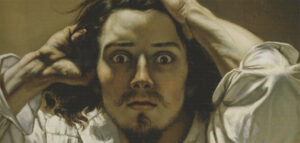

Sindrome di Stendhal: quando l’arte “dà alla testa”

“Una bellezza travolgente, allucinante”, “bello da far male”: nel linguaggio comune ci sono diverse espressioni come queste o simili. In questi modi di dire, l’aspetto estetico di qualcosa o qualcuno sembra avere un effetto quasi nocivo per chi guarda. Certo, si tratta di frasi iperboliche, ma nella realtà esiste un fenomeno che non va molto lontano da quello che descrivono: la sindrome di Stendhal.

Vediamo di cosa si tratta.

Cinema e arte: 10 iconici film da vedere e rivedere

Che carattere aveva Michelangelo? Qual è la storia di Van Gogh? E come ha fatto Pollock a raggiungere il successo? Spesso i film sono rivelatori di aspetti o vicende poco note e offrono interpretazioni inedite sulla personalità e sulla vita degli artisti, anche quelli più famosi. Il rapporto tra cinema e arte è lungo e prolifico: in questo articolo abbiamo selezionato 10 titoli che non possono mancare nella filmografia di qualunque appassionato del genere.

Il Tondo Doni di Michelangelo: storia e approfondimenti di un dipinto rivoluzionario

Opera senza pari, il Tondo Doni di Michelangelo rappresenta un unicum non solo nella storia dell’arte, ma anche all’interno della produzione dell’artista. Il dipinto, che già era un’eccezione nell’esperienza fiorentina del Buonarroti, è infatti l’unico su supporto mobile portato a compimento e unanimemente riconosciuto come suo dalla critica.

Vediamo allora cosa rappresenta questa “gemma suprema degli Uffizi di Firenze”.

Il Diavolo nell’arte: rappresentazioni e simbolismi attraverso i secoli

Il Diavolo da sempre nell’arte assume molteplici forme, influenzate da tradizioni e riferimenti culturali diversi anche fra gli artisti della stessa epoca. L’evoluzione di questa figura tanto essenziale (il Male che si oppone al Bene) quanto cangiante, ha pertanto numerose letture e non tutte concordi tra loro.

In questo articolo analizzeremo alcuni dei tratti salienti e facilmente riconoscibili del Diavolo, proponendo infine una lettura tanto suggestiva quanto convincente.

Adorazione dei Magi: un viaggio nella magnifica opera di Leonardo

Un destino comune lega tra loro le opere di Leonardo sopravvissute fino a noi: nessuna, pare, è stata portata a termine. Eclatante è il caso dell’Adorazione dei Magi, iniziata alla fine del Quattrocento e mai conclusa.

Sottoposto di recente a un magistrale restauro, questo capolavoro ha molto da raccontarci.

Regala l’arte ai bambini: la selezione dal nostro Shop

Arte e infanzia? Un connubio perfetto, anche quando si tratta di regali! Giochi, libri e oggetti possono aiutare i più piccoli a conoscere e riconoscere le opere e gli artisti, a memorizzare date e fatti storici, a scoprire gli stili di vita del passato, le diverse culture, tutto questo divertendosi. Uno stimolo all’apprendimento e alla creatività.

Il nostro Shop offre tante idee regalo per chi vuole incoraggiare i propri bambini e ragazzi ad amare l’arte.

Il cibo nell’arte del Cinquecento e non solo: allegorie, generi e gusto

Come viene raffigurato il cibo nell’arte? E con quali significati? Che storie racconta?

Esaurire in un solo articolo una materia così ricca, non è certo possibile, tuttavia proviamo a ripercorrere insieme le principali rappresentazioni del cibo nell’arte, con particolare, ma non esclusiva, attenzione al Cinquecento.

David di Michelangelo: come nasce un capolavoro senza tempo

Il David, icona dell’arte italiana, è espressione dello spirito di un’intera epoca e ancora oggi affascina milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo.

Con questa premessa, addentriamoci nella storia e nell’analisi dell’intramontabile capolavoro del Buonarroti.

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali: quando l’arte si fa sentire

A poca distanza dalla Basilica di San Giovanni in Laterano e dalla Stazione Termini, a Roma, sorge la palazzina Samoggia, ex-caserma Principe di Piemonte. Qui ha sede uno dei più importanti musei della capitale: il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, che custodisce un’imponente collezione di strumenti antichi e contemporanei, di tutte le tipologie e provenienti da tutto il mondo.

Michelangelo a Firenze: alla scoperta delle opere del Buonarroti in città

Pittore, scultore, architetto e poeta: è raro trovare nella storia un artista all’altezza di Michelangelo.

Michelangelo crebbe e visse a lungo a Firenze, in momenti diversi della sua carriera: il nostro itinerario in 6 tappe guiderà il lettore nella visita alle opere principali ancora oggi custodite e visibili nel capoluogo toscano.

Nano Morgante: storia e significato della famosa opera del Bronzino

Non capita spesso che un dipinto, per essere apprezzato nella sua interezza, debba essere guardato anche sul retro. Eppure è quello che succede con il Nano Morgante di Agnolo di Cosimo detto il Bronzino (1503 – 1572).

In questo articolo scopriamo le ragioni per le quali Bronzino abbia deciso di creare un ritratto così originale e il suo significato.

Giardino di Boboli: 5 buoni motivi per cui vale assolutamente una visita

Il magnifico Giardino di Boboli a Firenze si estende alle spalle di Palazzo Pitti ed è un vero e proprio museo a cielo aperto, dove architettura e natura si intrecciano. Nato come parco della cinquecentesca reggia medicea, ospita ancora oggi sculture, grotte e fontane monumentali.

Ripercorriamo insieme le opere principali del Giardino di Boboli tra viali alberati, agrumi, fiori e siepi odorose.

La Galleria dell’Accademia e i suoi capolavori

Famosa nel mondo per essere la casa del David di Michelangelo, capolavoro assoluto della scultura rinascimentale, pochi sanno che in origine la Galleria dell’Accademia di Firenze era nata per custodire i dipinti dei grandi maestri fiorentini.

In questo articolo ti guideremo alla scoperta delle opere che, insieme alla scultura del Buonarroti, non puoi proprio mancare: ecco cosa vedere alla Galleria dell’Accademia.

5 donne Compasso d’Oro da conoscere se ami il design

Come dimostrano alcuni nomi noti del design e dell’architettura da Gae Aulenti a Paola Navone, da Zaha Hadid a Patricia Urquiola, la progettazione è (anche) donna.

Qui ne vogliamo ricordare cinque. Cinque nomi insigniti del Compasso d’Oro per meriti e progetti singoli, che testimoniano il ruolo delle donne nello sviluppo del design industriale italiano.

La Venere di Urbino: tutte le sfumature dell’incredibile capolavoro di Tiziano

Non solo uno dei capolavori del Cinquecento, ma anche tra i dipinti più enigmatici della storia dell’arte.

Conservato oggi alla Galleria degli Uffizi, il dipinto rientra senza dubbio tra i buoni motivi per visitare il museo. In questo articolo, ripercorriamo la genesi e l’analisi dell’opera per goderne a pieno la bellezza e la complessità quando la si vedrà dal vivo.

Raffaello a Firenze: viaggio attraverso le opere più importanti nel capoluogo Toscano

Forse non tutti sanno che Firenze è la città che conserva il maggior numero di quadri di Raffaello al mondo.

Un primato già noto nella seconda metà del Settecento, quando le opere fiorentine del Sanzio rappresentavano uno dei principali motivi di visita del capoluogo toscano, insieme ad altri capolavori come la Venere dei Medici e la Venere di Urbino di Tiziano.

Molti ottimi motivi per visitare Palazzo Spada a Roma

Palazzo Spada si distingue per la sua architettura che fonde Rinascimento e Barocco romano e oggi ospita il Consiglio di Stato.

La Galleria Spada, diventata museo statale nel 1927, espone una vasta collezione di arte e manufatti barocchi raccolti dalla famiglia Spada attraverso i secoli.

Questo edificio storico offre ai visitatori l’opportunità di immergersi nell’atmosfera patrizia del Seicento e di ammirare capolavori artistici nel cuore di Roma.

-

Zainetto Uffizi Kids – Venere

€20,00Il prezzo originale era: €20,00.€16,00Il prezzo attuale è: €16,00. -

Zainetto Uffizi Kids – Medusa

€20,00Il prezzo originale era: €20,00.€16,00Il prezzo attuale è: €16,00.

-

Zainetto Uffizi Kids – Venere

€20,00Il prezzo originale era: €20,00.€16,00Il prezzo attuale è: €16,00. -

Zainetto Uffizi Kids – Medusa

€20,00Il prezzo originale era: €20,00.€16,00Il prezzo attuale è: €16,00.