Situato nell’area monumentale del convento domenicano, il Museo di San Marco custodisce la più grande collezione di opere del Beato Angelico, che qui visse e operò per molti anni.

Ma questo è solo uno dei motivi per cui visitarlo.

Al suo interno sono conservati anche capolavori di Frà Bartolomeo, di Paolo Uccello e di Domenico Ghirlandaio, solo per citarne alcuni, mentre l’architettura degli ambienti, ad opera di Michelozzo, testimonia l’equilibrio formale e spaziale tipico del primo Rinascimento. Uno scrigno di tesori ti attende. Ecco cosa vedere al Museo di San Marco a Firenze.

Il Chiostro di Sant’Antonino

Il convento di San Marco fu oggetto di un importante intervento di restauro voluto da Cosimo de’ Medici e affidato nel 1439 a Michelozzo, portavoce esemplare dello stile architettonico del tempo.

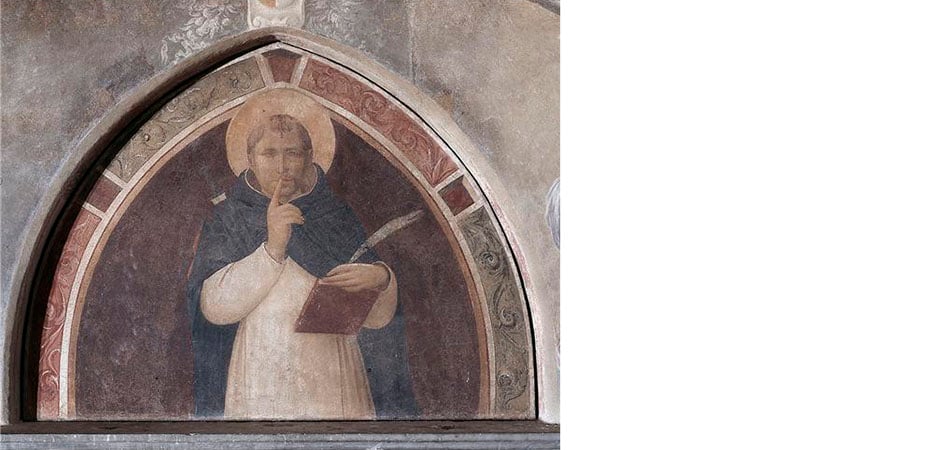

Il Chiostro di Sant’Antonino è il primo dei due chiostri realizzati da Michelozzo (il secondo, più grande, è intitolato a San Domenico ed è riservato ai frati che ancora abitano parte del complesso originale, dunque non visitabile). Quattro corridoi con campate voltate a crociera, scandite da eleganti colonne ioniche accolgono il pubblico dopo l’ingresso dall’austero vestibolo. Aperto e armonioso, il Chiostro invita alla contemplazione e introduce all’atmosfera spirituale del convento. Le lunette presentano affreschi di diverse epoche e mani, particolarmente rilevanti sono quelle realizzate da Beato Angelico che anticipano i diversi ambienti una volta destinati alla comunità religiosa. Così, ad esempio, sopra la porta che conduce alla chiesa tuttora in uso, il suo San Pietro Martire (1442 ca.) invita al silenzio con il tipico gesto dell’indice davanti alla bocca.

All’Angelico si deve anche il grande affresco con San Domenico in adorazione del Crocifisso (1440-1442) della parete di fondo sul lato ovest: un soggetto, dalla forte carica mistica, ricorrente nei suoi dipinti a San Marco. L’ambientazione scarna, lungi dall’appiattire le figure, al contrario le esalta: l’Angelico descrive con grande cura l’espressione assorta del Santo e il corpo esanime del Cristo.

La Sala Capitolare e la campana

Affacciata sul Chiostro, la Sala Capitolare era riservata all’assemblea dei domenicani, che qui si radunavano: funzione esaltata anche dall’affresco dell’Angelico (1442) dedicato a San Domenico che tiene in mano la regola e nell’altra la disciplina, con chiara allusione all’amministrazione della giustizia.

Qui è conservata la campana quattrocentesca nota con il singolare epiteto di “Piagnona”, dalla vicenda storica che la coinvolse. Realizzata da una bottega di Firenze (probabilmente sempre su commissione di Cosimo de’ Medici), in origine era posta sul campanile di San Marco. Il 6 aprile 1498, mentre Girolamo Savonarola1 era assediato in San Marco dai sostenitori dei Medici, la campana fu fatta suonare tutto il giorno per chiamare i fiorentini in difesa del frate. Quel suono, lungo e disperato, le valse il nomignolo. Dopo l’esecuzione del frate, nel maggio dello stesso anno, anche la campana fu punita: staccata dal campanile e fatta capitolare al suolo, con grande danno, venne poi trascinata per le strade della città, frustata ed esiliata nel nel campanile di San Salvatore al Monte, per poi tornare qui solo molti anni dopo.

La Pinacoteca e le tavole di Beato Angelico

Dal Chiostro di Sant’Antonino si accede anche alla Sala dell’Ospizio, che prende il nome dalla funzione che questo ambiente aveva prima di essere musealizzato. È qui che si trova la Pinacoteca con la più alta concentrazione di opere su tavola del Beato Angelico. La collezione nasce insieme alla secolarizzazione del convento proprio con lo scopo di farne un luogo di raccolta e documentazione del patrimonio artistico domenicano. Le tavole infatti provengono dalle chiese di Firenze e dintorni a seguito della soppressione degli ordini ecclesiastici del XIX secolo.

Tra i dipinti più celebri dell’Angelico, ne ricordiamo in particolare quattro.

La pala con la Deposizione

Eseguita per la Cappella Strozzi nella chiesa di Santa Trinita a Firenze, era stata affidata inizialmente a Lorenzo Monaco, che infatti realizzò le scene delle cuspidi (Noli me tangere, Resurrezione di Cristo e Pie donne al Sepolcro) e la predella con episodi della vita del Santi Onofrio e Nicola (oggi conservata alla Galleria dell’Accademia). Il pittore però morì prima di poterla completare. Dieci anni dopo, nel 1435, fu dunque incaricato l’Angelico, che si occupò della scena centrale e dei santi nei pilastrini. L’artista coglie l’attimo della deposizione dalla Croce, con Maria e le altre donne raccolte in preghiera a sinistra e un gruppo di uomini a destra. Tra loro, possiamo riconoscere uno dei committenti della famiglia Strozzi nel giovane con il turbante rosso all’estremità della tavola, mentre l’uomo con il copricapo scuro alla destra di Cristo si dice sia un ritratto di Michelozzo.

Se da un lato la città turrita sullo sfondo e la generale monumentalità delle figure tradiscono ancora l’influenza gotica, dall’altro l’attenzione al dato psicologico e l’emozione misurata dei volti e dei gesti sono prova della nuova sensibilità rinascimentale.

La pala di Annalena

Il nome deriva dal convento di San Vincenzo di Annalena, dove si trovava, ma al quale molto probabilmente non era destinata. Si ritiene infatti che sia stata realizzata tra il 1434 e il 1438 e che si tratti, pertanto, della più antica pala rinascimentale. E questo non è il suo unico primato: è anche la prima “Sacra conversazione” dell’umanesimo, come suggerito dall’inedita disposizione a semicerchio dei santi attorno al trono. Anche la continuità spaziale dello sfondo, che crea un ambiente unico non ripartito in settori, è una novità per l’epoca.

Il Tabernacolo dei Linaioli

Fu commissionato all’Angelico nel 1433 dall’omonima e potente corporazione dei tessitori per la propria sede. Sugli sportelli esterni sono raffigurati i santi Marco e Pietro e, nelle predella, scene della vita dei santi e l’Adorazione dei Magi. All’interno troviamo invece San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista (nelle ante) e, al centro, la Madonna col Bambino in una cornice di angeli. Anche in questo caso si ravvisano sia elementi della tradizione medievale, come l’impianto iconografico, sia segnali dei nuovi canoni rinascimentali, come la costruzione dello spazio chiuso e il suo evidente richiamo a Masaccio. Imponente (260×330 cm), il tabernacolo presenta anche un ulteriore fattore di interesse: la cornice marmorea disegnata da Lorenzo Ghiberti (e realizzata da allievi) che lo impreziosisce ancora di più.

Il Giudizio universale

L’opera, dipinta per la chiesa di Santa Maria degli Angeli e probabilmente collocata sopra il sedile dell’officiante, fu realizzata tra il 1432 e il 1435. La tavola presenta una struttura complessa che l’Angelico risolve organizzando il tema sacro in modo innovativo: la scena è costruita infatti attorno a una fila di tombe aperte che si allunga all’orizzonte verso il punto di fuga prospettico e conduce lo sguardo all’azzurro del cielo e alla figura di Cristo, raccordo simbolico delle due “ali”. Quella del Paradiso, a sinistra, con i beati intenti a danzare in cerchio; a destra invece l’Inferno, con i dannati torturati e divorati da diavoli mostruosi.

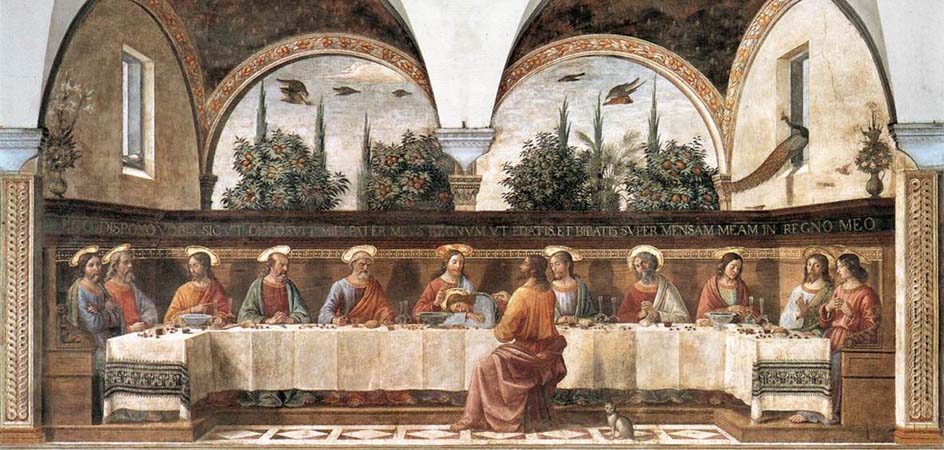

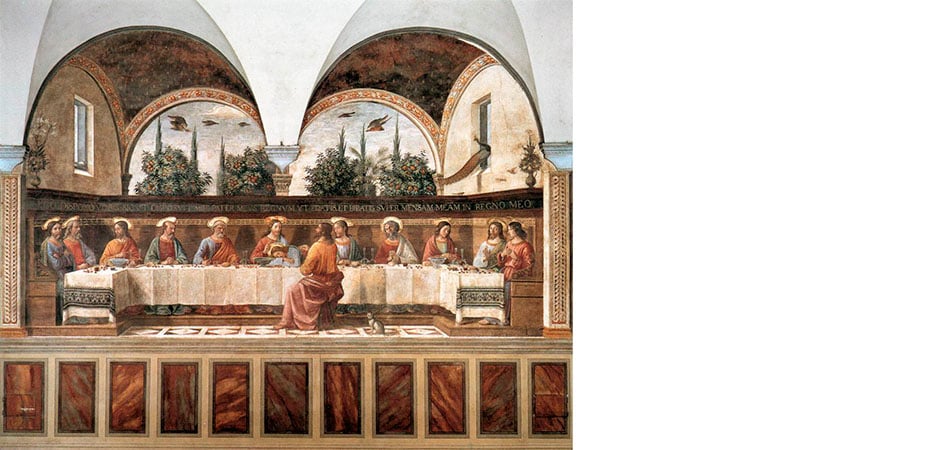

Il Refettorio piccolo e il Cenacolo del Ghirlandaio

Nel Refettorio piccolo – così chiamato perché dedicato a commensali meno numerosi e più selezionati rispetto ai frati e ai pellegrini ospitati nella mensa grande – ti invitiamo ad ammirare il grande Cenacolo di Domenico Ghirlandaio, maestro di una richiestissima bottega di fine Quattrocento. Proprio in quegli anni l’Ultima Cena era scelta sempre più spesso al posto della più comune Crocifissione per la decorazione dei refettori.

L’affresco del Ghirlandaio si distingue per la costruzione prospettica che simula la profondità dell’ambiente, per la luce proveniente da sinistra che descrive ombre leggere, quasi trasparenti e, soprattutto, per la ricchezza di dettagli realistici e simbolici. L’artista era infatti noto per la sua capacità di riportare in pittura il gusto dei suoi contemporanei, come si può notare dalla tovaglia lavorata e dalle suppellettili sul tavolo. Animali e vegetazione sono invece allusioni cristiane: i gigli e le rose richiamano rispettivamente la purezza e il martirio, così come la palma; il pavone è simbolo della Resurrezione mentre il gatto è l’animale del diavolo.

Sei interessato ad articoli come questo?

Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti e approfondimenti di BeCulture!

Il primo piano: l’Annunciazione dell’Angelico e il Ritratto di Savonarola di Frà Bartolomeo

Al primo piano, si trova il grandioso ciclo di affreschi realizzato dall’Angelico per il convento: riservato ai frati in clausura è rimasto a lungo ignoto agli studiosi e celato al grande pubblico.

Salendo lo scalone, si è accolti dalla sua celebre Annunciazione (1440 ca.). Tra le opere più note dell’artista, spicca per eleganza, rigore e misticismo: l’incontro tra l’Arcangelo Gabriele e Maria è esaltato nella sua purezza spirituale grazie a una composizione essenziale, a un luminismo morbido e a colori tenui, tipici della produzione dell’Angelico a San Marco. La dimensione raccolta e contemplativa dell’Annunciazione del corridoio si fa ancora più pura e intima all’interno delle celle che l’Angelico, aiutato da allievi, raffigura con temi ed episodi sacri.

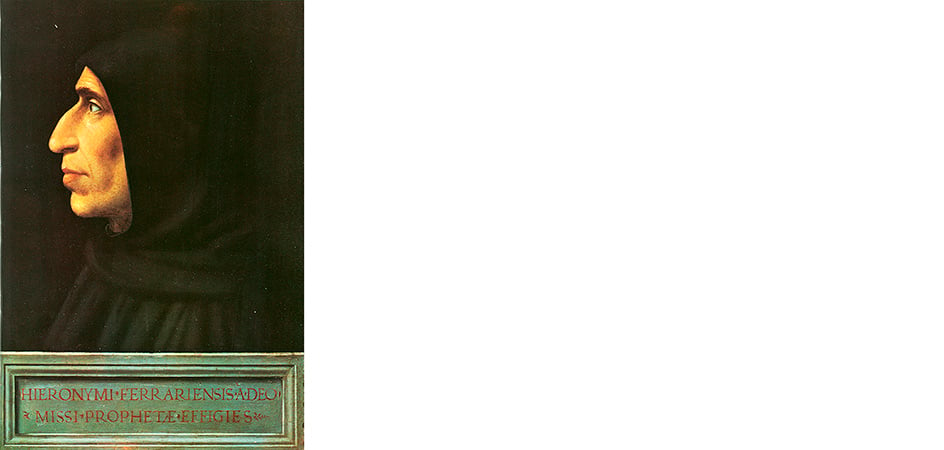

Quasi tutte le quarantatre celle disposte lungo i corridoi su tre lati del chiostro di Sant’Antonino sono decorate dal frate-pittore o dai suoi aiuti, ad eccezione di tre poste nella testata del secondo corridoio. Queste erano inizialmente adibite a Vesteria del Giovanato, ma dal 1484 furono occupate da Girolamo Savonarola che vi rimase fino alla sua cattura nel 1498. Oggi contengono reliquie e oggetti appartenuti al frate.

Tra questi, anche il Ritratto di Frà Girolamo Savonarola (1490-1498) eseguito da Frà Bartolomeo, artista-monaco molto vicino al predicatore ferrarese. Nel suo ritratto, Savonarola appare di profilo, il naso pronunciato, le labbra serrate, lo sguardo attento. Nessun dettaglio viene concesso allo sfondo, che si confonde – scuro – con il cappuccio nero del religioso: una scelta che enfatizza il carattere introspettivo dell’effige.

Se questa breve guida alle opere più celebri del Museo di San Marco a Firenze ti ha incuriosito, c’è solo un’ultima cosa da fare: acquistare i biglietti e andarle a vedere di persona, l’esperienza è davvero unica!

1 Girolamo Savonarola: nato a Ferrara nel 1452, è stato un religioso, predicatore e politico, attivo soprattutto a Firenze. Convinto assertore di una profonda purificazione della Chiesa, nella città toscana venne infine impiccato e bruciato sul rogo per eresia.