L’Annunciazione è uno dei temi più ricorrenti dell’arte cristiana: fin dal VI secolo pittori e scultori si sono misurati con la rappresentazione di questa scena sacra, con esiti molto diversi tra loro. Qui ne vogliamo ricordare alcune – prodotte tra il Medioevo e il Rinascimento – che, per le loro qualità o per le innovazioni introdotte, si distinguono da tutte le altre.

Di cosa parla l’Annunciazione?

Il principale racconto dell’Annunciazione deriva dal Vangelo di Luca che narra della visita dell’arcangelo Gabriele a Maria, “una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe”. Gabriele porta con sé un messaggio: Maria concepirà, immacolata, il figlio di Dio, lo darà alla luce e lo chiamerà Gesù. Egli “regnerà per sempre nella casa di Giacobbe e il suo regno non avrà mai fine”.

Maria accoglie le parole dell’arcangelo e accetta umilmente la volontà del Signore. Lo stesso fa Giuseppe dopo aver ricevuto in sogno un angelo che gli preannuncia i medesimi eventi.

Se la descrizione a parole risulta piuttosto semplice, non è così per la raffigurazione. Gli artisti si trovano a dover immaginare diversi dettagli: il luogo in cui avviene l’Annunciazione (uno spazio aperto o chiuso o semichiuso?), l’attività di Maria al momento dell’arrivo dell’arcangelo, la loro posa e distanza, la presenza dello Spirito Santo, e così via.

Al problema prettamente figurativo si aggiunge, non secondario, anche quello simbolico: l’Annunciazione implica il mistero cristiano dell’Incarnazione e marca l’inizio della cristianità, ovvero la promessa di redenzione dopo il Peccato originale.

Ma come rappresentare un momento così carico di significato eppure così poco dettagliato nel racconto degli Evangelisti?

Sei interessato ad articoli come questo?

Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti e approfondimenti di BeCulture!

La rappresentazione dell’Annunciazione

Le soluzioni sono state varie. In molte versioni Maria è impegnata a leggere libri sacri, sinonimo della sua devozione, oppure intenta a filare, un’attività che allude al suo carattere paziente e accomodante.

Nella maggior parte delle rappresentazioni è presente inoltre un terzo personaggio, la colomba dello Spirito Santo, a volte sostituita dalla figura del Padre Eterno. Oltre a questi motivi, bisogna tenere conto anche delle caratteristiche particolari delle singole opere, dipendenti dal luogo e dall’epoca di realizzazione, e dalle scelte personali dell’artista: vediamone insieme qualcuna.

L’Annunciazione di Simone Martini

Firmata e datata (1333), la pala d’altare realizzata da Simone Martini insieme al collega e cognato Lippo Memmi è oggi conservata alla Galleria degli Uffizi e incanta migliaia di spettatori ogni anno. Martini decide di immortalare un momento preciso dell’Annunciazione: Gabriele è appena giunto, il mantello – descritto con la sinuosità tipica dell’arte gotica – ancora svolazzante in aria. Maria, seduta su uno sgabello decorato, chiude il libro che stava leggendo e si avvolge con ritrosia nel sontuoso mantello blu notte.

Tra i due, in alto, la colomba circondata da angeli e, sul pavimento marmoreo, un vaso di gigli, simbolo della purezza della Vergine e del figlio di Dio. Completano la pala il martire Ansano a sinistra e una santa martire ancora non identificata, a destra; mentre nelle lunette superiori vediamo Geremia, Ezechiele, Isaia e Daniele.

È un tripudio di oro: quello dello sfondo, della cornice lavorata, delle aureole ornate, persino delle parole di saluto dell’arcangelo a Maria, iscritte oro su oro (“AVE GRATIA PLENA DOMINUS TECUM”). Ed è uno degli esempi più raffinati di arte gotica: Martini restituisce con estrema eleganza cromatica e grafica sia la dimensione umana della scena – con il gesto di riserbo di Maria – sia il suo alto valore spirituale.

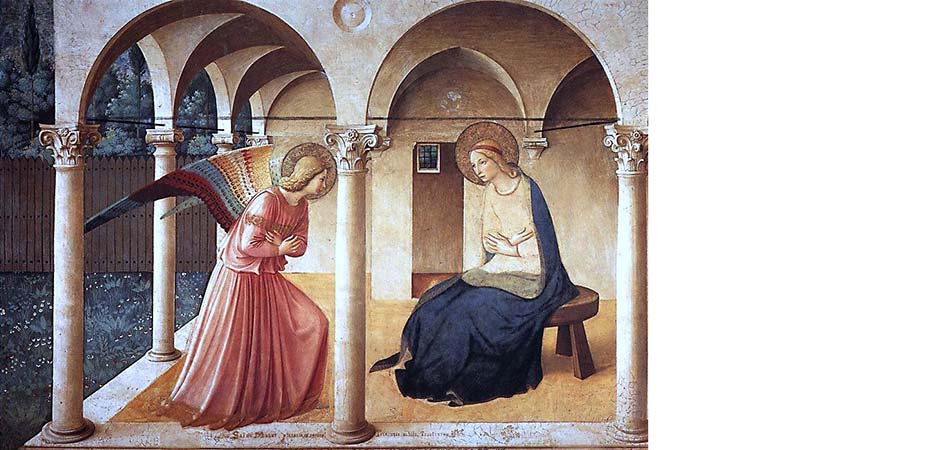

L’Annunciazione di Beato Angelico

A proposito di spiritualità, forse nessuno degli artisti quattrocenteschi è riuscito a renderla in pittura come Frà Giovanni da Fiesole detto Beato Angelico. L’Annunciazione è uno dei soggetti più frequenti nella sua produzione e l’affresco del corridoio del Museo di San Marco sicuramente uno dei più riusciti. Prima di questo, nei primi anni del 1430 Angelico realizza l’Annunciazione custodita nel Museo Diocesano di Cortona e da molti considerata il suo primo capolavoro.

Ambientata in un loggiato rinascimentale, raffigura il dialogo tra l’arcangelo e la Vergine.

Gabriele si rivolge così a Maria: “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo” (in latino nell’opera), il fare quasi perentorio – entrambi gli indici sono alzati, uno rivolto a lei e l’altro a indicare la colomba dello Spirito Santo.

A questo Maria risponde: “Eccomi, sono l’ancella del Signore, avvenga di me secondo il tuo Verbo”.

L’aspetto particolare risiede proprio nelle parole, dorate, della Vergine: non solo sono capovolte (a sottintendere che chi deve leggerle è in cielo, non in terra), ma sono parzialmente nascoste dalla colonna che occulta proprio una parte decisiva del testo: “fiat mihi secundum” (“Sono la serva del Signore”). Ecco come l’Angelico risolve la rappresentazione del mistero dell’Immacolata Concezione: lasciando coperto proprio il punto in cui vi si allude.

Nel tondo sopra la colonna, il profeta Isaia, mentre dietro, in fondo al giardino che si apre a sinistra, scorgiamo la Cacciata dal Paradiso, con i Progenitori curiosamente abbigliati in abiti contemporanei scortati all’uscita. Un parallelismo, quello tra peccato e redenzione, molto forte.

L’Annunciazione di Filippino Lippi

Se Simone Martini e Beato Angelico condividono, nei due esempi citati, il ricorso al dialogo diretto tramite “fumetto”, Beato Angelico e Filippino Lippi hanno in comune invece un altro aspetto: la prospettiva. Lippi si ispira proprio al frate pittore per portare le sue soluzioni a un livello ancora superiore.

Basta guardare la sua Annunciazione (1483-1484) per la Sala delle Udienze del Palazzo Comunale di San Gimignano, oggi custodita ai Musei Civici della città. Si tratta di due tondi: uno con l’Angelo annunciante e l’altro con la Vergine annunciata. Entrambi sono impostati su una precisa prospettiva centrale, ma se ne tracciassimo le linee di fuga scopriremmo che si incrociano proprio dove sta lo spettatore, ovvero nello spazio che le separa. Chi guarda partecipa non solo emotivamente ma quasi fisicamente alla scena.

Una scena divisa e allo stesso tempo unita sia dal gioco prospettico, che dalla pavimentazione dipinta, identica tra le due tavole. Il vuoto tra i due tondi ha la stessa funzione della colonna dell’Angelico: serve a celare e al contempo a indicare il mistero cristiano, invisibile all’occhio (e dunque irrappresentabile) e tuttavia presente.

Lippi rimane affascinato dalla pittura fiamminga e, in particolare, dal Trittico Portinari di Hugo Van der Goes (1473-1478, Firenze, Uffizi) esposto in quegli anni a Firenze. Così, secondo un fare tipico dell’arte nordica, introduce nei due tondi numerosi arredi e oggetti di uso quotidiano con una connotazione simbolica. La colonna che si vede, senza base né capitello, alle spalle di Gabriele è in stretta relazione con l’orologio meccanico dietro la Vergine. Entrambi indicano il tempo: quello eterno, senza inizio né fine, e quello terreno.

In mezzo si compie, ancora una volta, il mistero dell’Incarnazione.

L’Annunciazione di Lorenzo Lotto

Come abbiamo accennato, uno dei crucci degli artisti era decidere quale momento dell’Annunciazione fosse meglio dipingere. Anche per questo, dal Rinascimento in poi, presero spunto da un sermone quattrocentesco nel quale si enumeravano cinque stati d’animo di Maria. Il primo era la conturbatio ovvero l’inquietudine. Una condizione che, nel tempo, fu resa in modo sempre meno stereotipato e più realistico.

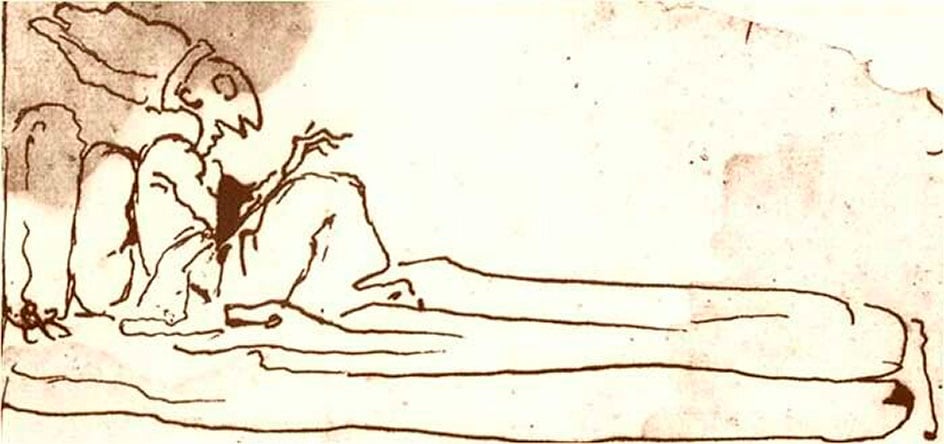

Già Leonardo Da Vinci – grande studioso dei comportamenti umani e dei fenomeni naturali – rimproverava all’Annunciazione di Botticelli una eccessiva teatralità (“[…] un angelo, che pareva del suo annuntiare che volessi cacciare la nostra donna della sua camera con movimenti che dimostrano tanta d’ingiuria quanto far si potessi a un vilissimo nemico, e la nostra donna pareva che si volessi come disoperata gittarsi giù da una finestra […]” scriveva nel suo Trattato della Pittura).

Tra i più abili interpreti dell’inquietudine umanizzata di Maria, Lorenzo Lotto che, nella prima metà del Cinquecento, realizza l’Annunciazione custodita al Museo Civico di Villa Colloredo Mels di Recanati.

Siamo di fronte a una delle opere più celebri dell’artista, nonché una delle Annunciazioni più moderne della storia dell’arte. Primo elemento di novità: la distribuzione dei personaggi nello spazio, con la Vergine a sinistra e Gabriele a destra.

In un interno spoglio e modesto, arredato con semplicità (possiamo riconoscere un letto a baldacchino, un leggio, una mensola con libri e candele, una cuffia da notte e altri indumenti appesi), Maria viene sorpresa dall’arcangelo mentre sta leggendo. Lo sgomento è tale che volge le spalle all’apparizione divina e osserva lo spettatore con timore reverenziale.

L’arcangelo, inginocchiato e con la veste ancora mossa dallo spostamento d’aria, indica verso l’alto, dove Dio Padre sembra quasi tuffarsi nella scena. In mano porta tre gigli, simbolo della verginità prima, durante e dopo il parto.

La concitazione è tale che persino il gatto di casa viene turbato dall’irruzione improvvisa e – immortalato al centro della stanza – scappa via inarcandosi per lo spavento. Una scelta originale, sia per il tema in sé, sia per la simbologia comunemente legata a questo animale: spesso associato al male, qui il gatto serve a rendere l’episodio ancora più domestico e credibile, aggiungendo un tocco di realismo in più.

Questo percorso attraverso le Annunciazioni più affascinanti del Medioevo e del Rinascimento non ci ha solo permesso di esplorare le peculiarità di ogni opera, ma ci ha anche mostrato quanto sia ricco e variegato il modo in cui l’arte racconta una stessa storia nel tempo. Seguire l’evoluzione di un soggetto attraverso epoche e stili diversi è un viaggio che svela connessioni inattese e nuove prospettive, rendendo la storia dell’arte un territorio sempre vivo e inesauribile da esplorare.